AG Synapse-Brain-Cognition

Unser Synapse-Brain-Cogniton-Labor geht mit modernen Methoden der funktionellen Bildgebung und der experimentellen Psychologie der Frage nach, welche molekularen Mechanismen den kognitiven Funktionen des Menschen zu Grunde liegen. Ein Schwerpunkt ist für uns gesundes Altern.

Menschliches Denken und Fühlen ist individuell sehr variabel. Etwa 50 Prozent dieser Variabilität sind wahrscheinlich genetisch bedingt und gehen dabei zu nicht unwesentlichem Teil auf minimale Unterschiede in der genetischen Information, sogenannte Polymorphismen, zurück, die wir untersuchen. Desweiteren interessieren uns die molekularen Bestandteile erregender Synapsen des Gehirns, deren Haupttransmitter Glutamat ist, in ihrem Zusammenspiel mit Molekülen der neuromodulatorischen Transmittersysteme, z.B. Dopamin, Adrenalin oder Serotonin.

Dabei arbeiten wir eng mit der Humangenetik der OVGU Magdeburg sowie dem Institut für Molekulare und Klinische Immunologie, dem Institut für Inflammation und Neurodegeneration, mit dem DZNE Magdeburg und mit der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Charité Berlin und der Universitätsmedizin Göttingen zusammen.

- Leiter

Leiter

Björn Schott studierte von 1995 bis 2002 Humanmedizin in Kiel, Magdeburg und London. 2004 schloss er seine Promotion zum Dr. med. und 2008 zum Dr. rer. nat. ab. Er ist Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie und befasst sich in seinen Forschungsarbeiten mit der Frage, inwieweit sich genetische und immunologische Faktoren auf Lern- und Gedächtnisprozesse des Menschen sowie auf deren Störung im Alter und bei neurologischen und psychiatrischen Erkrankungen auswirken.

Constanze Seidenbecher hat von 1983 bis 1988 Biochemie an der Martin-Luther-Universität Halle studiert und 1996 an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg promoviert. 2005 hat sie die Venia legendi für Biochemie an der Medizinischen Fakultät der Otto-von-Guericke-Universität erhalten, wo sie 2015 zur außerplanmäßigen Professorin ernannt wurde. Von 2004 bis 2022 leitete sie auch die Wissenschaftsorganisation und Öffentlichkeitsarbeit am LIN.

- Mitglieder

Mitglieder

Leiter Prof. Dr. Constanze Seidenbecher +49-391-6263-92051 constanze.seidenbecher@lin-magdeburg.de PD Dr. Dr. Björn Schott +49-391-6263-92051 bjoern.schott@lin-magdeburg.de Sekretariat Carola Schulze +49-391-6263- 92311 carola.schulze@med.ovgu.de Wissenschaftliche Mitarbeiter Dr. Anni Richter +49-391-6263-93152 anni.richter@lin-magdeburg.de Doktoranden Margarita Darna +49-391-6263-92073 margarita.darna@lin-magdeburg.de Lukas Höhn (cand. med.) +49-391-6263-93341 André May (cand. med.) +49-391-6263-93341 Jana Schulze +49 391 6263 93341 jana.schulze@lin-magdeburg.de Technische Mitarbeiter Steffi Bachmann +49-391-6263-92381 steffi.bachmann@lin-magdeburg.de Gusalija Behnisch +49-391-6263-93152 gusalija.behnisch@lin-magdeburg.de Kathrin Hartung +49-391-6263-93191 kathrin.hartung@lin-magdeburg.de Studierende Nadia Ay + 49-391-6263-93151 nadia.ay@lin-magdeburg.de Julia Bark julia.bark@lin-magdeburg.de Dimas Esteban Calderon Alfonso DimasEsteban.CalderonAlfonso@student.hs-anhalt.de Christia Darna christia.darna@lin-magdeburg.de Sophia Jauch + 49-391-6263-93151 sophia.jauch@lin-magdeburg.de Christian Laichinger Karla Reif karla.reif@lin-magdeburg.de Leonie Schenk leonie.schenk@lin-magdeburg.de Zoe Skärke + 49-391-6263-93341 Alumni Dr. Anne Assmann Larissa Fischer Hannah Feldhoff Wilhelm Hußler Lea Knopf Matthias Raschick Marc Roder Annika Schult Christopher Stolz - Projekte

Projekte

Extrazelluläre Matrix und Kognitive Flexibilität

Wir wollen die Bedeutung der Extrazellulären Matrix in der Stirnrinde als neurale Ressource für kognitive Flexibilität und den potentiellen Transfer dieser Leistung von einer Aufgabe auf eine andere untersuchen. Dabei konzentrieren wir uns insbesondere auf die Proteoglycane Neurocan und Brevican sowie auf das komplexe Kohlenhydrat Polysialinsäure (PSA). Bei menschlicen Probanden messen wir die Hirnströme mittels EEG, während Aufgaben gelöst werden, die kognitive Flexibilität erfordern. Durch funktionelle Kernspintomographie ermitteln wir die beteiligten Netzwerke im Gehirn und modellieren deren Zusammenwirken mittels „Dynamic Causal Modelling“.Synaptogenetik menschlicher Lern- und Gedächtnisprozesse

Synapsen stellen mit den Ort der Reizübertragung zwischen Nervenzellen dar. Die Fähigkeit von Synapsen, ihre Struktur und Funktion aufgrund von vorangegangener Aktivität spezifisch zu verändern, wird als synaptische Plastizität bezeichnet. Sie bildet die zelluläre Basis von Lern- und Gedächtnisprozessen und hängt von einer Vielzahl von Proteinen ab. In unserer Arbeitsgruppe untersuchen wir, wie sich genetische Varianten dieser Proteine auf Lernen und Gedächtnis beim Menschen auswirken (Barman et al., 2014; Schott et al., 2014).

Dopaminerge Modulation von implizitem und explizitem Lernen

Für Menschen ist es leicht, eine Handlung auszuführen, für die sie belohnt werden. Viel schwieriger ist es dagegen, eine Handlung zu unterdrücken, um eine Belohnung zu erhalten („NoGo-to-Win“), obwohl es nicht schwerfällt, dieselbe Handlung zu unterdrücken, um eine Bestrafung zu vermeiden. In der Klinik findet sich dieses Phänomen eindrucksvoll beim Krankheitsbild der Sucht wieder. Und tatsächlich konnten wir in unserer Arbeitsgruppe zeigen, dass Träger einer genetischen Risikovariante für Suchterkrankungen besondere Schwierigkeiten haben, das „NoGo-toWin“ zu lernen (Richter et al., 2014). Aus vorherigen Studien ist bekannt, dass diese in Variante zu Veränderungen im Dopamin-Stoffwechsel führt (Samochowiec et al., 2014; Richter et al., 2017).

MemAgIn: Chronische Entzündung als Risikofaktor für Gedächtnisstörungen im Alter

Wir sind Teil des Forschungsverbundes „Autonomie im Alter“, der vom Land Sachsen-Anhalt und der Europäischen Union finanziert wird. In unserem Projekt „Immunfaktoren und Altern“ arbeiten wir mit dem Institut für Molekulare und Klinische Immunologie (Prof. Dr. B. Schraven, Prof. Dr. D. Reinhold) zusammen. Ziel ist es, die Auswirkungen von subklinischen, also von den Betroffenen unbemerkten, Entzündungsprozessen auf Gedächtniseinbußen bei älteren Menschen zu untersuchen. Außerdem besteht eine Zusammenarbeit mit dem Institut für Inflammation und Neurodegeneration (Prof. Dr. I. R. Dunay), in der wir den weltweit verbreiteten Parasiten Toxoplasma gondii als Modell für die Störung von Synpasenfunktionen durch Entzündungsprozesse untersuchen (Lang et al., 2018).COSEN-Ko-Seneszenz von kognitiven Funktionen und Immunmechanismen

Wir sind Teil des Forschungsverbundes „Autonomie im Alter“, der vom Land Sachsen-Anhalt und der Europäischen Union finanziert wird. In diesem Projekt geht es um die Beziehung zwischen altersbedingten Veränderungen der Oberflächen-Antigenstruktur von peripheren mononukleären Zellen im Blut (PBMC), insbesondere humane CD14+CD16+-Monozyten, und der Funktion des Hippocampus-abhängigen Gedächtnisses bei alternden und älteren gesunden Probanden. Das wollen wir im Mausmodell charakterisieren und korrelierende Faktoren des Mikrobioms der Probanden erfassen.Mittellinien-Hirnstrukturen und menschliches Langzeitgedächtnis

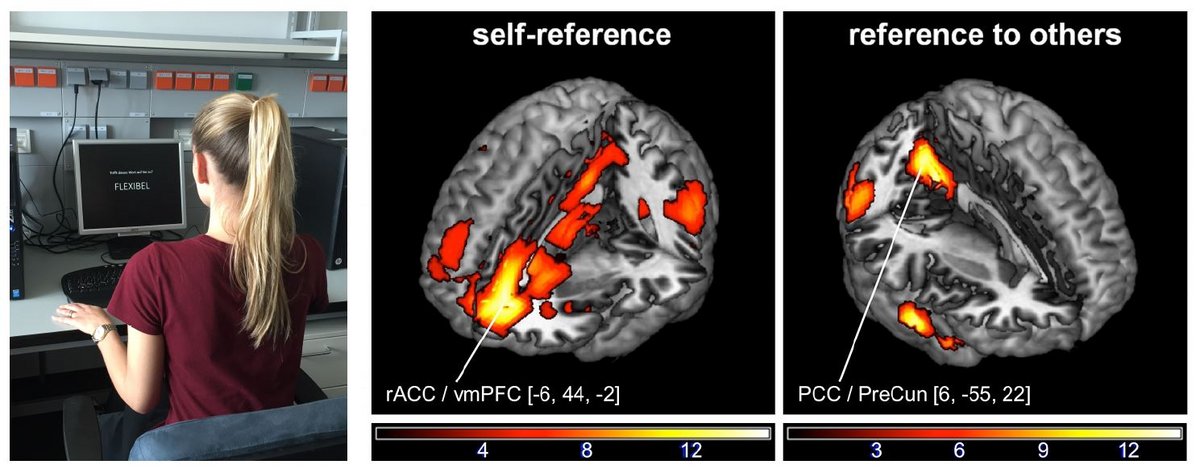

Strukturen im Bereich der Mittellinie des Gehirns sind oftmals in Ruhe aktiver, als bei zielgerichteten Aufgaben. Aus diesem Grund werden sie auch unter dem Begriff Default Mode-Netzwerk (DMN), zusammengefasst. Meistens denken wir in Ruhezuständen über uns selbst (Soch et al. 2017) oder andere Menschen nach (Barman et al., 2015) oder rufen spontane Erinnerungen ab. In unserer Arbeitsgruppe interessieren wir uns besonders dafür, inwieweit Mittellinien-Strukturen nicht nur am Abruf, sondern auch an der initialen Speicherung von Gedächtnisinhalten beteiligt sein könnten. (Schott et al., 2018).

Wie denken wir über uns und andere nach? Bei der Untersuchung von Gedanken über uns und andere Personen sind vor allem Mittellinienstrukturen des Gehirns aktiv. - Ausgewählte Publikationen

Ausgewählte Publikationen

CBBS Paper of the Year 2020 Betts MJ, Richter A, de Boer L, Tegelbeckers J, Perosa V, Baumann V, Chowdhury R, Dolan RJ, Seidenbecher C, Schott BH, Düzel E, Guitart-Masip M, Krauel K. Learning in anticipation of reward and punishment: perspectives across the human lifespan. Neurobiol Aging. 2020 96:49-57. Epub 2020 Aug 22. PMID: 32937209. DOI: 10.1016/j.neurobiolaging.2020.08.011

Raschick M, Richter A, Fischer L, Knopf L, Schult A, Yakupov R, Behnisch G, Guttek K, Düzel E, Dunay IR, Seidenbecher CI, Schraven B, Reinhold D, Schott BH. Plasma concentrations of anti-inflammatory cytokine TGF-β are associated with hippocampal structure related to explicit memory performance in older adults. JNeural Transm (Vienna). 2023 Apr 28. Epub ahead of print. PMID: 37115329. DOI: 10.1007/s00702-023-02638-1

Kizilirmak JM, Soch J, Schütze H, Düzel E, Feldhoff H, Fischer L, Knopf L, Maass A, Raschick M, Schult A, Yakupov R, Richter A, Schott BH. The relationship between resting-state amplitude fluctuations and memory-related deactivations of the default mode network in young and older adults. Hum Brain Mapp. 2023 Jun 15;44(9):3586-3609. Epub 2023 Apr 13. PMID: 37051727; PMCID: PMC10203811. doi: 10.1002/hbm.26299

Richter A, Soch J, Kizilirmak JM, Fischer L, Schütze H, Assmann A, Behnisch G, Feldhoff H, Knopf L, Raschick M, Schult A, Seidenbecher CI, Yakupov R, Düzel E, Schott BH. Single-value scores of memory-related brain activity reflect dissociable neuropsychological and anatomical signatures of neurocognitive aging. Hum Brain Mapp. 2023 Jun 1;44(8):3283-3301. Epub 2023 Mar 27. PMID: 36972323; PMCID: PMC10171506. https://doi.org/10.1002/hbm.26281

Soch J, Richter A, Kizilirmak JM, Schütze H, Feldhoff H, Fischer L, Knopf L, Raschick M, Schult A, Düzel E, Schott BH. Structural and Functional MRI Data Differentially Predict Chronological Age and Behavioral Memory Performance. eNeuro. 2022 Nov 14;9(6):ENEURO.0212-22.2022. PMID: 36376083; PMCID: PMC9665883. https://doi.org/10.1523/ENEURO.0212-22.2022

Kizilirmak JM, Fischer L, Krause J, Soch J, Richter A, Schott BH. Learning by Insight-Like Sudden Comprehension as a Potential Strategy to Improve Memory Encoding in Older Adults. Front Aging Neurosci. 2021 Jun 14;13:661346. doi: 10.3389/fnagi.2021.661346. PMID: 34194316; PMCID: PMC8236646. https://doi.org/10.3389/fnagi.2021.661346

Soch J, Richter A, Schütze H, Kizilirmak JM, Assmann A, Behnisch G, Feldhoff H, Fischer L, Heil J, Knopf L, Merkel C, Raschick M, Schietke CJ, Schult A, Seidenbecher CI, Yakupov R, Ziegler G, Wiltfang J, Düzel E, Schott BH. A comprehensive score reflecting memory-related fMRI activations and deactivations as potential biomarker for neurocognitive aging. Hum Brain Mapp. 2021 Oct 1;42(14):4478-4496. doi: 10.1002/hbm.25559. Epub 2021 Jun 16. PMID: 34132437; PMCID: PMC8410542.

Assmann A, Richter A, Schütze H, Soch J, Barman A, Behnisch G, Knopf L, Raschick M, Schult A, Wüstenberg T, Behr J, Düzel E, Seidenbecher CI, Schott BH. Neurocan genome-wide psychiatric risk variant affects explicit memory performance and hippocampal function in healthy humans. Eur J Neurosci. 2021 Jun;53(12):3942-3959. Epub 2020 Jul 8. PMID: 32583466. DOI: 10.1111/ejn.14872

Schott BH, Wüstenberg T, Lücke E, Pohl IM, Richter A, Seidenbecher CI, Pollmann S, Kizilirmak JM, Richardson-Klavehn A. Gradual acquisition of visuospatial associative memory representations via the dorsal precuneus. Hum Brain Mapp. 2019 Apr 1;40(5):1554-1570. Epub 2018 Nov PMID: 30430687; PMCID: PMC6865719. DOI: 10.1002/hbm.24467

Kizilirmak JM, Schott BH, Thuerich H, Sweeney-Reed CM, Richter A, Folta-Schoofs K, Richardson-Klavehn A. Learning of novel semantic relationships via sudden comprehension is associated with a hippocampus-independent network. Conscious Cogn. 2019 69:113-132. Epub 2019 Feb 11. PMID: 30763808. DOI: 10.1016/j.concog.2019.01.005

Soch J, Richter A, Schütze H, Kizilirmak JM, Assmann A, Knopf L, Raschick M, Schult A, Maass A, Ziegler G, Richardson-Klavehn A, Düzel E, Schott BH. Bayesian model selection favors parametric over categorical fMRI subsequent memory models in young and older adults. Neuroimage. 2021 15;230:117820. Epub 2021 Jan 29. PMID: 33524573. https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2021.117820

Richter A, de Boer L, Guitart-Masip M, Behnisch G, Seidenbecher CI, Schott BH. Motivational learning biases are differentially modulated by genetic determinants of striatal and prefrontal dopamine function. J Neural Transm (Vienna). 2021 Nov;128(11):1705-1720. doi: 10.1007/s00702-021-02382-4. Epub 2021 Jul 24. Erratum in: J Neural Transm (Vienna). 2021 Aug 20;: PMID: 34302222; PMCID: PMC8536632. https://link.springer.com/article/10.1007/s00702-021-02382-4

Höhn L, Hußler W, Richter A, Smalla KH, Birkl-Toeglhofer AM, Birkl C, Vielhaber S, Leber SL, Gundelfinger ED, Haybaeck J, Schreiber S, Seidenbecher CI. Extracellular Matrix Changes in Subcellular Brain Fractions and Cerebrospinal Fluid of Alzheimer's Disease Patients. Int J Mol Sci. 2023 24(6):5532. PMID: 36982604; PMCID: PMC10058969. https://doi.org/10.3390/ijms24065532

- Laufende Drittmittelprojekte

Laufende Drittmittelprojekte

2020–2024

SFB-1436 „Neural Resources of Cognition”

Projekt A05: Extracellular matrix integrity as neural resource of cognitive flexibility

(mit A. Dityatev, DZNE)

https://sfb1436.de/de/projekte/extracellular-matrix-integrity-as-neural-resource-of-cognitive-flexibility/2019–2027

DFG GRK SynAGE

www.synage.de2023–2025

BMBF Deutsches Zentrum für psychische Gesundheit (DZPG)

Partnerstandort CIRC

https://c-i-r-c.de/ - Praktika

Praktika

Unser Labor bietet Praktikumsplätze, Masterarbeiten und medizinische Doktorarbeiten für motivierte und wissenschaftlich interessierte Studierende an. Bei Interesse wenden Sie sich bitte an Dr. Anni Richter unter anni.richter(at)lin-magdeburg.de.

- Proband werden?

Proband werden?

Probanden für Studien gesucht

Worum geht es bei den Studien?

Es geht um die Frage, warum sich manche Menschen Dinge besser merken können oder in bestimmten Situationen schneller reagieren als andere. Wir untersuchen, welchen Einfluss Blutmarker und Gen-Varianten auf diese Fähigkeiten haben.

Wer kann mitmachen?

Wir suchen gesunde Probanden im Alter zwischen 18 und 35 Jahren sowie über 60 Jahre ohne psychiatrische, neurologische oder schwere chronische Erkrankungen. Interessenten sollten Rechtshänder sein.

Wie kann man sich anmelden?

Es gibt drei Möglichkeiten, um Kontakt mit uns aufzunehmen:- per E-Mail unter altersstudie(at)lin-magdeburg.de

- per Anrufbeantworter unter 0391-626392291 (bitte Namen, Geburtsdatum und Kontaktdaten für einen Rückruf angeben)

- über unsere Online-Plattform SONA - Dort sind mehrere Studien zu finden, die aktuell in Magdeburg durchgeführt werden.

Was beinhaltet die Studienteilnahme?

Je nach Experiment kann die Studienteilnahme anders gestaltet sein, aber im Allgemeinen wenden wir folgenden Methoden an:- Computer-gestützte psychologische Tests

- Fragebögen

- Ableitung der Hirnströme durch Elektroenzephalographie (EEG)

- Magnetresonanztomographie (MRT)

- Entnahme einer Blutprobe durch qualifiziertes medizinisches Personal

Wann und wo finden die Experimente statt?

Nach individueller Terminabsprache bei uns am Leibniz-Institut für Neurobiologie in der Brenneckestraße 6 in Magdeburg.

Welchen Nutzen ziehen die Probanden aus der Untersuchung?

Sie erhalten eine Rückmeldung zu den Testergebnissen und können sich mit anderen Altersgenossen vergleichen. Zudem gibt es eine Aufwandsentschädigung ab 40 Euro.